2021年03月27日

特定非営利活動法人「東京雑学大学」2021年4月講義のご案内

身近な川にも”いのち”がいっぱい。

――映画づくりを通して伝えたい「生物多様性」――

特定非営利活動法人「東京雑学大学」2021年4月講義のご案内

講師/島倉繁夫(映画「三沢川いきものがたり」制作

日時/2021年4月22日(木)午後2時より2時間程度

会場/東京都西東京市・柳沢公民館

西武新宿線 西武柳沢駅南口より1分

料金/聴講料無料(手元資料費として100円)

※映画「三沢川いきものがたり」の上映会ではありません。映画の解説と生物多様性について語ります。

東京多摩地域、稲城市の市街地のほぼ中央を流れる一級河川三沢川。それは里山よりもっと身近な街中の川。この映画は人と生活圏を共にする生き物たちの記録です。

魚や小鳥、そして生態系の上位に位置するカラスやオオタカ。四季の移ろいの中に思いもかけない姿を見せる三沢川の生き物たち。それはそのまま多摩の生活環境の素晴らしさを示すバロメーターです。

★お申し込みは必要ありません。マスクをお忘れなく。

お問合せ先/TEL.042-465-3741 浅田、TEL.0422-52-0908 菅原

東京雑学大学HP →http://t-zd.life.coocan.jp

【解説】「三沢川いきものがたり」は”生物多様性への気づき”の映画。

ドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」制作のきっかけは、多摩地域・稲城市内を流れる三沢川でたまたま遭遇したヘビとカラスのバトルでした。三沢川は生活環境の中で「里山」以上に身近な「街中」を流れている川です。人の生活圏である市街地で生態系の比較的上位に位置するヘビが生息しているなら、それ以下の生き物たちもたくさん生活しているのではないか。そうした生き物たちを記録することは、そのまま多摩の生活環境の豊かさを示すものではないか、と感じたのです。

この「三沢川いきものがたり」には、昆虫も入れて50種以上の生き物が登場します。

撮影は2010年4月から2016年5月末まで。三沢川の一定区間往復約5キロを毎日歩き続けました。完成は2018年8月でした。

この映画では、この種のドキュメンタリーで当然語られるべき生き物の解説を意図的に外しています。際立った主張も結論もありません。「こんなものを見たよ」「こんなことをしていたよ」と、見たままを提示しているだけです。そこが通常の生物ドキュメンタリーと違うところなのですが、つまり、「詳しく知りたかったら自分で調べてね」ということなのです。自分の目で観察してみる。ネットで詳しく調べる。図書館で専門書を探す…。それらの行動はすべて”気づき”から始まり、それが関心を高め、やがて「今年は〇〇をあまり見ないね」「鳥の種類が少ないようだね」…「どうしてだろう」、というように問題意識の深耕を促すように作用すると考えるからです。

その生活圏の住民にとって、生活圏を流れる河川の存在がどれほど大きいか、どれだけ尊いかに考えが及んだ時、気付きは思考をもたらし、「川を汚さない」「生き物を見守る」「緑地を維持する」という行動となって、地域の生活環境の守りと育成に向かうと思うのです。

2020年は新型コロナの影響で予定されていた当作品の上映会がすべて中止になりました。これからいろいろな地域や場所で大勢のみなさんに観て頂きたいと願っております。

◆映画の内容についてのお問合せメールは s-s@msd.biglobe.ne.jp 島倉まで

――映画づくりを通して伝えたい「生物多様性」――

特定非営利活動法人「東京雑学大学」2021年4月講義のご案内

講師/島倉繁夫(映画「三沢川いきものがたり」制作

日時/2021年4月22日(木)午後2時より2時間程度

会場/東京都西東京市・柳沢公民館

西武新宿線 西武柳沢駅南口より1分

料金/聴講料無料(手元資料費として100円)

※映画「三沢川いきものがたり」の上映会ではありません。映画の解説と生物多様性について語ります。

東京多摩地域、稲城市の市街地のほぼ中央を流れる一級河川三沢川。それは里山よりもっと身近な街中の川。この映画は人と生活圏を共にする生き物たちの記録です。

魚や小鳥、そして生態系の上位に位置するカラスやオオタカ。四季の移ろいの中に思いもかけない姿を見せる三沢川の生き物たち。それはそのまま多摩の生活環境の素晴らしさを示すバロメーターです。

★お申し込みは必要ありません。マスクをお忘れなく。

お問合せ先/TEL.042-465-3741 浅田、TEL.0422-52-0908 菅原

東京雑学大学HP →http://t-zd.life.coocan.jp

【解説】「三沢川いきものがたり」は”生物多様性への気づき”の映画。

ドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」制作のきっかけは、多摩地域・稲城市内を流れる三沢川でたまたま遭遇したヘビとカラスのバトルでした。三沢川は生活環境の中で「里山」以上に身近な「街中」を流れている川です。人の生活圏である市街地で生態系の比較的上位に位置するヘビが生息しているなら、それ以下の生き物たちもたくさん生活しているのではないか。そうした生き物たちを記録することは、そのまま多摩の生活環境の豊かさを示すものではないか、と感じたのです。

この「三沢川いきものがたり」には、昆虫も入れて50種以上の生き物が登場します。

撮影は2010年4月から2016年5月末まで。三沢川の一定区間往復約5キロを毎日歩き続けました。完成は2018年8月でした。

この映画では、この種のドキュメンタリーで当然語られるべき生き物の解説を意図的に外しています。際立った主張も結論もありません。「こんなものを見たよ」「こんなことをしていたよ」と、見たままを提示しているだけです。そこが通常の生物ドキュメンタリーと違うところなのですが、つまり、「詳しく知りたかったら自分で調べてね」ということなのです。自分の目で観察してみる。ネットで詳しく調べる。図書館で専門書を探す…。それらの行動はすべて”気づき”から始まり、それが関心を高め、やがて「今年は〇〇をあまり見ないね」「鳥の種類が少ないようだね」…「どうしてだろう」、というように問題意識の深耕を促すように作用すると考えるからです。

その生活圏の住民にとって、生活圏を流れる河川の存在がどれほど大きいか、どれだけ尊いかに考えが及んだ時、気付きは思考をもたらし、「川を汚さない」「生き物を見守る」「緑地を維持する」という行動となって、地域の生活環境の守りと育成に向かうと思うのです。

2020年は新型コロナの影響で予定されていた当作品の上映会がすべて中止になりました。これからいろいろな地域や場所で大勢のみなさんに観て頂きたいと願っております。

◆映画の内容についてのお問合せメールは s-s@msd.biglobe.ne.jp 島倉まで

2019年03月20日

映画と音と音楽と――手回し映画の興隆と終焉

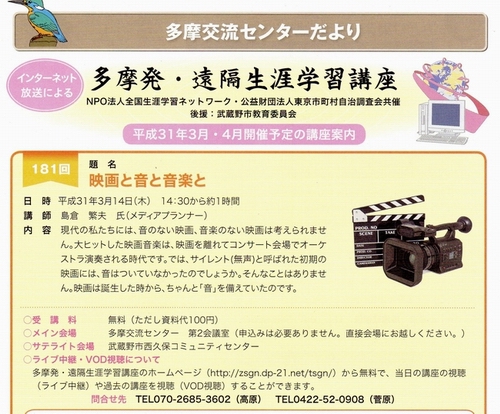

先日、府中市の多摩交流センターで、全国生涯学習ネットワーク他主催による「第181回、多摩発・遠隔生涯学習講座」でお話させていただいた映画技術史の内容を要約しましたのでご笑覧ください。

タイトル

映画と音と音楽と―手回し映画の興隆と終焉 講話・映画史研究/島倉 繁夫

1895年.映画は誕生した時には音声を持たず、のちのトーキー(発声)映画との区別でサイレント(無声)映画と呼ばれています。サイレントとトーキーを分けたものは、手動と電動でした。映画はトーキーになるまで、撮影も上映も手回しで行われていたことは周知のとおりです。

誕生したばかりの映画は短くて、ボードヴィルやバーレスクなどの幕間をつなぐために利用されました。音楽で成り立つこれらのステージには必ずピアノやオルガンがあり、映画にもごく自然に即興の演奏がつけられたことは想像に難くありません。その意味で、最初の映画(フィルム)自体は音声を持ちませんでしたが、音楽演奏はついていた、と考えられています。

1910年代。映画が変化に富むストーリーを持つようになり、1作品の上映時間が長くなるのと並行して人気が高まり、5セント硬貨1枚で楽しめるニッケル・オデオン(映画小屋)が登場。喜劇、悲劇、アクションなど映画の情景に応じた楽譜のライブラリが用意され、フィルムは楽譜といっしょに配給されるようになります。

ニッケル・オデオンは次第に映画館の様相を呈し、ステージの前には演奏家のためのボックスがしつらえられ、小編成の楽団によるライブ演奏が定着します。また、いろいろな楽器の音を一人で演奏できるワーリッツァオルガンの導入も見られました。

ハリウッドに発したスターシステムにより映画ファンが一挙に増加すると、1910年代半には1000席を有する映画館が誕生。そうした動向を後ろ盾に、まず歴史遺跡を生かせる地の利を得て、史劇大作を投入して市場を拡大したのはイタリア映画でした。「トロイの陥落」1910、「クオ・ヴァディス」1912、「カビリア」1914、といった超弩級の映画が次々と製作されると、すぐにアメリカのD・Wグリフィス監督が「国民の創生」1915、「イントレランス」1916、という3時間レベルの超大作を発表します。

これらの長時間にわたる映画の音楽は既成の楽曲の流用では間に合わず、オリジナルで作曲する必要が生じたことは必然の成り行きでした。また大作映画では、オーケストラと混声合唱団によるライブ演奏といった形態へと拡大していきます。こうした傾向は他の国々でもほぼ同様の発展を見せるようになります。ここに映画音楽という独自のジャンルが確立されます。

初めての映画音楽は1908年に制作された「ギーズ公の暗殺」のために作曲されたサンサーンスによる同名の曲とされていますが、1920代には現役のオネゲル、プロコフィエフ、ショスタコーヴィッチ、ラフマニノフ、フッペルツといった作曲家たちが映画音楽に参画し始めます。

ところで、映画をトーキーにするためには、まず音声を光学的に記録してフィルムに焼きこむ仕組みの発明。更に、手回しではなく、撮影機と映写機を平均的に駆動するための電動小型モーターの開発が不可欠であり、その上上質の音で再生させるために、フィルムの走行を1秒16駒から24駒へとスピードアップさせるという大転換が必須の条件でした。

こうして1927年、「ジャズ・シンガー」という初のトーキー映画が公開されることになります。映画誕生から32年後のことです。ところがそれは主人公の歌の部分だけをレコードと同調させたパートトーキーでした。

オールトーキーは1928年制作のアメリカ映画「紐育の灯」。ここに至るまで、撮影/上映はすべて手回しだったということは驚嘆に値します。

なお、トーキー時代初期の映画では、ガーシュイン、サティなども活躍しています。

タイトル

映画と音と音楽と―手回し映画の興隆と終焉 講話・映画史研究/島倉 繁夫

1895年.映画は誕生した時には音声を持たず、のちのトーキー(発声)映画との区別でサイレント(無声)映画と呼ばれています。サイレントとトーキーを分けたものは、手動と電動でした。映画はトーキーになるまで、撮影も上映も手回しで行われていたことは周知のとおりです。

誕生したばかりの映画は短くて、ボードヴィルやバーレスクなどの幕間をつなぐために利用されました。音楽で成り立つこれらのステージには必ずピアノやオルガンがあり、映画にもごく自然に即興の演奏がつけられたことは想像に難くありません。その意味で、最初の映画(フィルム)自体は音声を持ちませんでしたが、音楽演奏はついていた、と考えられています。

1910年代。映画が変化に富むストーリーを持つようになり、1作品の上映時間が長くなるのと並行して人気が高まり、5セント硬貨1枚で楽しめるニッケル・オデオン(映画小屋)が登場。喜劇、悲劇、アクションなど映画の情景に応じた楽譜のライブラリが用意され、フィルムは楽譜といっしょに配給されるようになります。

ニッケル・オデオンは次第に映画館の様相を呈し、ステージの前には演奏家のためのボックスがしつらえられ、小編成の楽団によるライブ演奏が定着します。また、いろいろな楽器の音を一人で演奏できるワーリッツァオルガンの導入も見られました。

ハリウッドに発したスターシステムにより映画ファンが一挙に増加すると、1910年代半には1000席を有する映画館が誕生。そうした動向を後ろ盾に、まず歴史遺跡を生かせる地の利を得て、史劇大作を投入して市場を拡大したのはイタリア映画でした。「トロイの陥落」1910、「クオ・ヴァディス」1912、「カビリア」1914、といった超弩級の映画が次々と製作されると、すぐにアメリカのD・Wグリフィス監督が「国民の創生」1915、「イントレランス」1916、という3時間レベルの超大作を発表します。

これらの長時間にわたる映画の音楽は既成の楽曲の流用では間に合わず、オリジナルで作曲する必要が生じたことは必然の成り行きでした。また大作映画では、オーケストラと混声合唱団によるライブ演奏といった形態へと拡大していきます。こうした傾向は他の国々でもほぼ同様の発展を見せるようになります。ここに映画音楽という独自のジャンルが確立されます。

初めての映画音楽は1908年に制作された「ギーズ公の暗殺」のために作曲されたサンサーンスによる同名の曲とされていますが、1920代には現役のオネゲル、プロコフィエフ、ショスタコーヴィッチ、ラフマニノフ、フッペルツといった作曲家たちが映画音楽に参画し始めます。

ところで、映画をトーキーにするためには、まず音声を光学的に記録してフィルムに焼きこむ仕組みの発明。更に、手回しではなく、撮影機と映写機を平均的に駆動するための電動小型モーターの開発が不可欠であり、その上上質の音で再生させるために、フィルムの走行を1秒16駒から24駒へとスピードアップさせるという大転換が必須の条件でした。

こうして1927年、「ジャズ・シンガー」という初のトーキー映画が公開されることになります。映画誕生から32年後のことです。ところがそれは主人公の歌の部分だけをレコードと同調させたパートトーキーでした。

オールトーキーは1928年制作のアメリカ映画「紐育の灯」。ここに至るまで、撮影/上映はすべて手回しだったということは驚嘆に値します。

なお、トーキー時代初期の映画では、ガーシュイン、サティなども活躍しています。

2019年02月26日

★3月14日(木)、府中市で映画と音楽のお話をさせていただきます★

★3月14日(木)、府中市で映画と音楽のお話をさせていただきます★

タイトル「映画と音と音楽と」

●第1回アカデミー作品賞受賞の「つばさ」1927

生活が多様化し、娯楽アイテムも広がった今日、経済成長期に一世を風靡した「映画」が日常の話題に上ることは少なくなりました。けれどもアカデミー賞授賞式は第91回目を迎えてなお健在です。

第1回アカデミー作品賞受賞の「つばさ」(1927パラマウント)は、サイレント時代最後の作品でした。とはいえ、音楽はこの映画のために作曲されたものがオーケストラ演奏され、単色ながら画面全体を染め分けて情景を演出したり、飛行機の空中戦シーンではスクリーンが横に2倍に広がったり、と、その後のトーキー、カラー、ワイドスクリーンを予見したものでした。

…と、このように私の映画に関するお話は「映画技術史」といえるものですが、私のライフワークになっており、今回は映画がどのようにして音声を得て今日に至ったかを、図解、写真、動画を駆使したパワーポイントで楽しくご覧いただきます。

●会場は、東京の区部以外、39市町村を管轄する東京市町村自治調査会が運営する「多摩交流センター」(京王線府中駅北/府中市第2庁舎6階)です。

●主催の「全国生涯学習ネットワーク」および「東京雑学大学」では毎月このような企画を立てて広報紙「ぐるり39」で告知を行っています。

●「ぐるり39」は多摩地域の全市(と東京の島嶼部)に配布されていますから、ご存知の方も多いと思います。

みなさんのおいでをお待ちしております。

タイトル「映画と音と音楽と」

●第1回アカデミー作品賞受賞の「つばさ」1927

生活が多様化し、娯楽アイテムも広がった今日、経済成長期に一世を風靡した「映画」が日常の話題に上ることは少なくなりました。けれどもアカデミー賞授賞式は第91回目を迎えてなお健在です。

第1回アカデミー作品賞受賞の「つばさ」(1927パラマウント)は、サイレント時代最後の作品でした。とはいえ、音楽はこの映画のために作曲されたものがオーケストラ演奏され、単色ながら画面全体を染め分けて情景を演出したり、飛行機の空中戦シーンではスクリーンが横に2倍に広がったり、と、その後のトーキー、カラー、ワイドスクリーンを予見したものでした。

…と、このように私の映画に関するお話は「映画技術史」といえるものですが、私のライフワークになっており、今回は映画がどのようにして音声を得て今日に至ったかを、図解、写真、動画を駆使したパワーポイントで楽しくご覧いただきます。

●会場は、東京の区部以外、39市町村を管轄する東京市町村自治調査会が運営する「多摩交流センター」(京王線府中駅北/府中市第2庁舎6階)です。

●主催の「全国生涯学習ネットワーク」および「東京雑学大学」では毎月このような企画を立てて広報紙「ぐるり39」で告知を行っています。

●「ぐるり39」は多摩地域の全市(と東京の島嶼部)に配布されていますから、ご存知の方も多いと思います。

みなさんのおいでをお待ちしております。