2023年07月17日

★小金井市で「三沢川と生物多様性」の講演をさせていただきました★

★小金井市で「三沢川と生物多様性」の講演をさせていただきました★

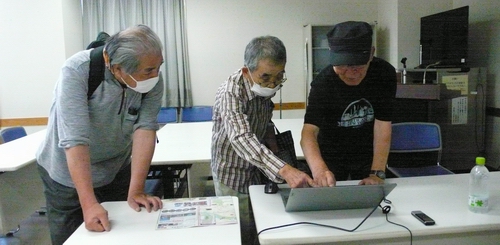

7月の3連休の中日、16日(日)に、小金井市の「萌木ホール」で、三沢川と生き物のお話をさせていただきました。

会場のある武蔵小金井駅南口あたりは、以前は車で行ったことがあり分かっているはずだったのですが、車をやめてからのバス利用では様子がすっかり変わり、「イトーヨーカドー」「ソコラ武蔵小金井クロス」などの大規模商業施設が整備され、すっかりおしゃれタウンに変わっていました。

今回は2時間という枠をいただきましたので、全半は三沢川という、人の生活圏内を流れる河川にも、こんなにいろいろな生き物がいること。この映画を製作した時点よりほぼ10年を経過した現在、その様子がかなり変化してきていると感じられることを、パワーポイントによりご覧いただきました。

後半はそのような「生物多様性」が、「開発」という人工的な自然破壊など遠く及ばない速度で、地球規模で蝕まれていること。更には世界て発生する異常気象など、看過できない喫緊の危機について話を広げました。映画「三沢川いきものがたり」は、まさにそのことに対する気付きを促すために制作したものだからです。

この日は小金井雑学大学主催のクローズドの講座ということもあり、猛暑のため参加者も少なかったのですが、ご来場いただいたみなさんにはとても熱心に聞いて頂き、「生物多様性」に関心を寄せることの重大さを確かに受け止めていただけた手応えを感じました。

小金井市には調布市に至る野川という代表的な河川が存在します。野川と三沢川にはもちろんいろいろ共通点があります。小金井市のみなさんにも「三沢川いきものがたり」をぜひ見て戴きたいと思います。

会場運営のみなさん。いろいろとありがとうございました。

★生物多様性ドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」(90分)の上映と講演についてのお問い合わせは MEDIA PLAN 島倉繁夫 まで

→ s-s@msd.biglobe.ne.jp

#生物多様性 #三沢川いきものがたり #稲城三沢川 #野川 #小金井雑学大学

7月の3連休の中日、16日(日)に、小金井市の「萌木ホール」で、三沢川と生き物のお話をさせていただきました。

会場のある武蔵小金井駅南口あたりは、以前は車で行ったことがあり分かっているはずだったのですが、車をやめてからのバス利用では様子がすっかり変わり、「イトーヨーカドー」「ソコラ武蔵小金井クロス」などの大規模商業施設が整備され、すっかりおしゃれタウンに変わっていました。

今回は2時間という枠をいただきましたので、全半は三沢川という、人の生活圏内を流れる河川にも、こんなにいろいろな生き物がいること。この映画を製作した時点よりほぼ10年を経過した現在、その様子がかなり変化してきていると感じられることを、パワーポイントによりご覧いただきました。

後半はそのような「生物多様性」が、「開発」という人工的な自然破壊など遠く及ばない速度で、地球規模で蝕まれていること。更には世界て発生する異常気象など、看過できない喫緊の危機について話を広げました。映画「三沢川いきものがたり」は、まさにそのことに対する気付きを促すために制作したものだからです。

この日は小金井雑学大学主催のクローズドの講座ということもあり、猛暑のため参加者も少なかったのですが、ご来場いただいたみなさんにはとても熱心に聞いて頂き、「生物多様性」に関心を寄せることの重大さを確かに受け止めていただけた手応えを感じました。

小金井市には調布市に至る野川という代表的な河川が存在します。野川と三沢川にはもちろんいろいろ共通点があります。小金井市のみなさんにも「三沢川いきものがたり」をぜひ見て戴きたいと思います。

会場運営のみなさん。いろいろとありがとうございました。

★生物多様性ドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」(90分)の上映と講演についてのお問い合わせは MEDIA PLAN 島倉繁夫 まで

→ s-s@msd.biglobe.ne.jp

#生物多様性 #三沢川いきものがたり #稲城三沢川 #野川 #小金井雑学大学

2023年03月07日

★多摩の映像仲間が集まっての楽しい上映会のお知らせ★

★多摩の映像仲間が集まっての楽しい上映会のお知らせ★

映画がフィルムで作られていたアナログ時代、一般人はビデオカメラを回していました。

その頃映像は、「映画」と「ビデオ」と呼ばれて分かれていました。

21世紀に入って、映画もビデオもデジタルで製作されるようになった今、

「映画」と「ビデオ」の区別がなくなり、どちらも「映画」と呼ばれるようになったようです。

「映画」も「ビデオ」も、「映像」としての本質は変わらないからでしょう。

このアナログ映像からデジタル映像への"激動の時代"を見事に乗り越えた人たちがいます。

この上映会は、多摩に住む映像大好き人間たちが作った作品の発表会です。

地域イベントの記録、国内外の旅紀行、社会派ドキュメンタリーからドラマまで、

"映像大好き"というみなさん。ぜひ、ご一緒しましょう!

■日時 4月8日(土) 12時半/開場 13時/開映

■会場 府中市中央文化センター「ひばりホール」

■入場無料

※会場は、京王線・「府中駅」北口下車 警察署右わきの桜並木を北へ向かい、「桜通り」を渡った右の角です。

#たま映像連盟 #府中市 #府中市ひばりホール #ビデオ上映会 #趣味のビデオ #趣味の映画製作 #生涯学習 #高齢者福祉

映画がフィルムで作られていたアナログ時代、一般人はビデオカメラを回していました。

その頃映像は、「映画」と「ビデオ」と呼ばれて分かれていました。

21世紀に入って、映画もビデオもデジタルで製作されるようになった今、

「映画」と「ビデオ」の区別がなくなり、どちらも「映画」と呼ばれるようになったようです。

「映画」も「ビデオ」も、「映像」としての本質は変わらないからでしょう。

このアナログ映像からデジタル映像への"激動の時代"を見事に乗り越えた人たちがいます。

この上映会は、多摩に住む映像大好き人間たちが作った作品の発表会です。

地域イベントの記録、国内外の旅紀行、社会派ドキュメンタリーからドラマまで、

"映像大好き"というみなさん。ぜひ、ご一緒しましょう!

■日時 4月8日(土) 12時半/開場 13時/開映

■会場 府中市中央文化センター「ひばりホール」

■入場無料

※会場は、京王線・「府中駅」北口下車 警察署右わきの桜並木を北へ向かい、「桜通り」を渡った右の角です。

#たま映像連盟 #府中市 #府中市ひばりホール #ビデオ上映会 #趣味のビデオ #趣味の映画製作 #生涯学習 #高齢者福祉

2022年06月24日

稲城第一小学校で「生物多様性」のお話会を実施

★稲城第一小学校で「三沢川いきものがたり」関連で

「生物多様性」のお話をさせていただきました★

6月22日、午前中。稲城第一小学校体育館で4年生に向けて「生物多様性」のお話をさせていただきました。事前に私の制作したドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」を教室で見ていただいており、この日はお話と質問を受ける1時間の授業でした。

今回は、映画制作時には間に合わず昨年秋にようやく撮影できた三沢川親水公園の水中撮影の様子も上映し、映画ではあえて語っていない”生物多様性”に焦点を絞ってお話しました。この映画は”生物多様性”の重要性に気づいてもらうために制作したものだからです。

映画を観て「稲城は生き物たちがたくさん住めるよい町なんだなあ」といううれしい感想と同時に、その様子が撮影時よりここ数年、少しずつ変化していること。つまり、最近は映画撮影時よりも生き物たちの姿が減っているように思えること。その変化は稲城市に限らずおそらく世界的傾向であること。つまり、生態系のバランスの崩壊は地球環境の変化に関連し、今や危機的状態に向かっていること…などをお話したかったのですが、私自身生物多様性の専門家ではないのでうまく伝わったかどうか心配です。

地球上に存在する生物はすべて何かしらの役割を担って存在している、と言われます。不要な生物など存在しない。食パンなどに生えるアオカビでさえペニシリンで役に立っている。そう考えると新型コロナウィルスだって何かの役に立つ。人はまだその利用方法を見つけ出せないだけなのかもしれません。

動植物から細菌まで世界に175万種。地球上には3000万種。1975年以降、毎年4万種が絶滅。その原因の大本は「地球温暖化」です。”生物多様性”の変化、危機は、まさにこの地球、世界、人類に向けられた大問題を考える入口であることに気づいてほしいのです。このようにこの作品は、超低予算映画ながら志だけは国際スケールの作品なのです。

という訳で、小、中、高校生といった次の世界を担う子供たちが”生物多様性”に思いを巡らせてくれた時、「三沢川いきものがたり」制作の目的は達成できたといえるのです。

今回機会をいただき、ご多忙の中お手数を煩わせてしまいました井上校長先生、佐藤副校長先生、担任の宇田川先生、綿貫先生。心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

※生物多様性ドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」の上映会についてのご相談を申し受けております。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。→ s-s@msd.biglobe.ne.jp

●写真は稲城市立稲城第一小学校のHPより拝借しました。

「生物多様性」のお話をさせていただきました★

6月22日、午前中。稲城第一小学校体育館で4年生に向けて「生物多様性」のお話をさせていただきました。事前に私の制作したドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」を教室で見ていただいており、この日はお話と質問を受ける1時間の授業でした。

今回は、映画制作時には間に合わず昨年秋にようやく撮影できた三沢川親水公園の水中撮影の様子も上映し、映画ではあえて語っていない”生物多様性”に焦点を絞ってお話しました。この映画は”生物多様性”の重要性に気づいてもらうために制作したものだからです。

映画を観て「稲城は生き物たちがたくさん住めるよい町なんだなあ」といううれしい感想と同時に、その様子が撮影時よりここ数年、少しずつ変化していること。つまり、最近は映画撮影時よりも生き物たちの姿が減っているように思えること。その変化は稲城市に限らずおそらく世界的傾向であること。つまり、生態系のバランスの崩壊は地球環境の変化に関連し、今や危機的状態に向かっていること…などをお話したかったのですが、私自身生物多様性の専門家ではないのでうまく伝わったかどうか心配です。

地球上に存在する生物はすべて何かしらの役割を担って存在している、と言われます。不要な生物など存在しない。食パンなどに生えるアオカビでさえペニシリンで役に立っている。そう考えると新型コロナウィルスだって何かの役に立つ。人はまだその利用方法を見つけ出せないだけなのかもしれません。

動植物から細菌まで世界に175万種。地球上には3000万種。1975年以降、毎年4万種が絶滅。その原因の大本は「地球温暖化」です。”生物多様性”の変化、危機は、まさにこの地球、世界、人類に向けられた大問題を考える入口であることに気づいてほしいのです。このようにこの作品は、超低予算映画ながら志だけは国際スケールの作品なのです。

という訳で、小、中、高校生といった次の世界を担う子供たちが”生物多様性”に思いを巡らせてくれた時、「三沢川いきものがたり」制作の目的は達成できたといえるのです。

今回機会をいただき、ご多忙の中お手数を煩わせてしまいました井上校長先生、佐藤副校長先生、担任の宇田川先生、綿貫先生。心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

※生物多様性ドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」の上映会についてのご相談を申し受けております。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。→ s-s@msd.biglobe.ne.jp

●写真は稲城市立稲城第一小学校のHPより拝借しました。

2018年11月13日

11/9 「三沢川いきものがたり」府中会場上映会、終了

★11/9「三沢川いきものがたり」府中会場上映会、終了しました★

みなさん、雨の中集まっていただいてありがとうございました。多摩川をはさんで、府中と稲城、北と南が通じ合いましたね。今回の主催者「Act634府中」さん。協賛の「2ndFACTORY」オーナーの齋藤さんをはじめ、準備してくださったスタッフの皆さん。参加していただいたみなさん。楽しい時間をありがとうございました。

★生物多様性ドキュメンタリー「三沢川いきものがたり」は、

稲城市内を流れる三沢川に棲む生き物たちの6年間の記録です。

「生物多様性」は稲城に限らない環境全般に関するキーワードです。

組織、団体、グループなどによる上映会のご相談に応じております。

お問い合わせは→Mail s-s@msd.biglobe.ne.jp

★「三沢川いきものがたり」専用facebookには、

現在の三沢川の様子や、映画のプロダクションノート、制作の裏話など、不定期で掲載しております。

ぜひお立ち寄りください。

https://www.facebook.com/misawariver/

みなさん、雨の中集まっていただいてありがとうございました。多摩川をはさんで、府中と稲城、北と南が通じ合いましたね。今回の主催者「Act634府中」さん。協賛の「2ndFACTORY」オーナーの齋藤さんをはじめ、準備してくださったスタッフの皆さん。参加していただいたみなさん。楽しい時間をありがとうございました。

★生物多様性ドキュメンタリー「三沢川いきものがたり」は、

稲城市内を流れる三沢川に棲む生き物たちの6年間の記録です。

「生物多様性」は稲城に限らない環境全般に関するキーワードです。

組織、団体、グループなどによる上映会のご相談に応じております。

お問い合わせは→Mail s-s@msd.biglobe.ne.jp

★「三沢川いきものがたり」専用facebookには、

現在の三沢川の様子や、映画のプロダクションノート、制作の裏話など、不定期で掲載しております。

ぜひお立ち寄りください。

https://www.facebook.com/misawariver/

2016年12月01日

町なかの生態系ドキュメンタリー映画制作中。年末までに完成です。

町なかの生態系ドキュメンタリー映画。6月より公開。

★タイトル「三沢川いきものがたり」 上映時間85分

6年間にわたって撮影した、"街なかの生態系"記録映画です。

多摩地域で上映会をご検討いただけたらうれしいです。

舞台は稲城市の市街地のほぼ中央を流れる一級河川「三沢川」。

そこは里山よりももっと身近な"街なか"。

つまりこの映画は、人と同じ生活圏に棲む生き物たちの記録です。

さかなたち、小鳥たち、そして生態系の上位に位置するヘビやカラス。

日常的な四季の移ろいの中に、思いもかけない魅力的な姿を見せる彼らたち。

それはそのまま、街の自然環境のすばらしさを示すバロメーターです。

そしてこれは、稲城市だけの姿ではありません。

多摩の街のそれぞれが、こうしたすばらしい環境にあることを伝えたいと思います。

最も身近な街なかでの「生物多様性」は、住みよい街のバロメーターです。

このドキュメンタリー映画が、来年、多摩のあちこちで広く上映されることを願っております。

■あなたの街で、上映をどうぞご検討ください。

◎環境関係や河川行政の各種会合等での上映

◎福祉関係、生涯学習関係における上映会

◎学校における環境学習教材として

◎商工会、自治会、子供会

◎その他、市民活動の一環としての上映会 など

★詳しくはメール sigfcm@gmail.com かお電話で Tel.042-377-6172 島倉繁夫まで。

また、fasebookで「島倉繁夫」を検索の上、不定期連載のProductionnotesをご覧ください。

★制作の島倉繁夫は映像の企画・構成・演出の立場゛で映像制作に携わっておりますが、

この作品は多摩を愛する一心で、撮影、編集、ナレーションまで一人10役で自主制作したものです。

★タイトル「三沢川いきものがたり」 上映時間85分

6年間にわたって撮影した、"街なかの生態系"記録映画です。

多摩地域で上映会をご検討いただけたらうれしいです。

舞台は稲城市の市街地のほぼ中央を流れる一級河川「三沢川」。

そこは里山よりももっと身近な"街なか"。

つまりこの映画は、人と同じ生活圏に棲む生き物たちの記録です。

さかなたち、小鳥たち、そして生態系の上位に位置するヘビやカラス。

日常的な四季の移ろいの中に、思いもかけない魅力的な姿を見せる彼らたち。

それはそのまま、街の自然環境のすばらしさを示すバロメーターです。

そしてこれは、稲城市だけの姿ではありません。

多摩の街のそれぞれが、こうしたすばらしい環境にあることを伝えたいと思います。

最も身近な街なかでの「生物多様性」は、住みよい街のバロメーターです。

このドキュメンタリー映画が、来年、多摩のあちこちで広く上映されることを願っております。

■あなたの街で、上映をどうぞご検討ください。

◎環境関係や河川行政の各種会合等での上映

◎福祉関係、生涯学習関係における上映会

◎学校における環境学習教材として

◎商工会、自治会、子供会

◎その他、市民活動の一環としての上映会 など

★詳しくはメール sigfcm@gmail.com かお電話で Tel.042-377-6172 島倉繁夫まで。

また、fasebookで「島倉繁夫」を検索の上、不定期連載のProductionnotesをご覧ください。

★制作の島倉繁夫は映像の企画・構成・演出の立場゛で映像制作に携わっておりますが、

この作品は多摩を愛する一心で、撮影、編集、ナレーションまで一人10役で自主制作したものです。

2015年11月06日

幻の小型映画 「9ミリ半」をご存知ですか?

TAMA市民塾・日曜講座/映画誕生120周年特別企画

ビデオ上映とお話会

「9ミリ半をご存知ですか? ビデオと実物で知る、幻の小型映画規格」

■日時 2015年11月15日(日) 午後2時~4時

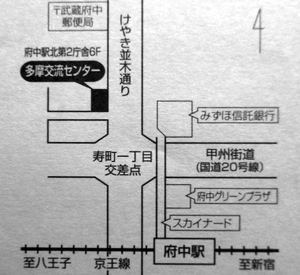

■会場 府中市寿町1-5-1 府中駅北第二庁舎6階 多摩交流センター

■入場無料 どなたもどうぞ

戦前から戦後にかけて、小型映画マニアにファンが多かったフランス製映写機「パテ・ベビー」。

手回しのその映写機を、70年前、大学時代の思い出に手づくりで改造した人がおります。

その人の名は 東尚士さん。東さんは独自の設計で撮影機もゼロから手づくりしました。

珍しい9ミリ半の小型映画とはどんなものでしょう。また、70年以上前のフィルムには何が写っているのでしょう。

9ミリ半撮影機・映写機の現物と解説ビデオを観ながら、今では懐かしいフィルム時代を振り返ってみませんか。

◎ビデオ上映「幻の9ミリ半」

◎小型映画についての話

◎東さん撮影の9ミリ半作品のデジタル上映

■講師 島倉繁夫(映像制作・映画史研究)

■お問い合せ先 電話 042-377-6172

ビデオ上映とお話会

「9ミリ半をご存知ですか? ビデオと実物で知る、幻の小型映画規格」

■日時 2015年11月15日(日) 午後2時~4時

■会場 府中市寿町1-5-1 府中駅北第二庁舎6階 多摩交流センター

■入場無料 どなたもどうぞ

戦前から戦後にかけて、小型映画マニアにファンが多かったフランス製映写機「パテ・ベビー」。

手回しのその映写機を、70年前、大学時代の思い出に手づくりで改造した人がおります。

その人の名は 東尚士さん。東さんは独自の設計で撮影機もゼロから手づくりしました。

珍しい9ミリ半の小型映画とはどんなものでしょう。また、70年以上前のフィルムには何が写っているのでしょう。

9ミリ半撮影機・映写機の現物と解説ビデオを観ながら、今では懐かしいフィルム時代を振り返ってみませんか。

◎ビデオ上映「幻の9ミリ半」

◎小型映画についての話

◎東さん撮影の9ミリ半作品のデジタル上映

■講師 島倉繁夫(映像制作・映画史研究)

■お問い合せ先 電話 042-377-6172

2015年05月10日

6月4日、映画誕生に関するお話会のご案内です。

下記のお話会、晴天の平日で、いろいろご予定もある中、多数のみなさんにご参加いただき、本当にありがとうございました。こころより、お礼申し上げます。

今後は11月に府中市において、別タイトルで映画史のお話会を開催させてていただく予定です。詳細が決まりましたらこの欄でお知らせいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

東京雑学大学 講演会のご案内

★映画誕生120周年★

「19世紀末・映画発明ライバル物語」

●日時 2015年6月4日(木) 午後2時~4時

●会場 西東京市民会館 3階 大会議室

●講師 島倉 繁夫(映像制作、映画史研究)

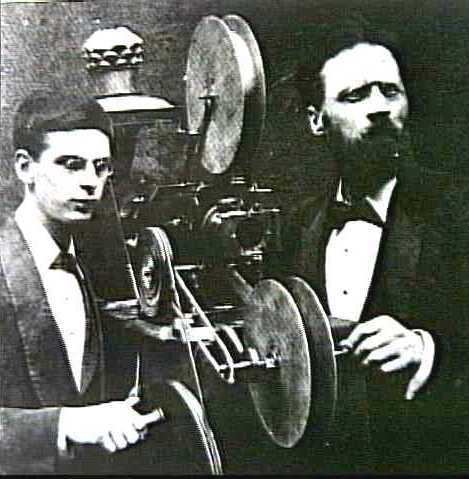

今年2015年は映画誕生120周年。映画の発明では、欧米で十指にあまる発明家たちの名が挙げられるほどその競合は熾烈を極めたようです。それまでになかった撮影機・映写機という視覚マシンの開発競争。そこに生まれるライバル同士のエピソードは実に人間的です。映画はどのようにして生まれたのか。目前に20世紀の到来を控えた19世紀末にワープして、映画という当時のニューメディアが誕生する瞬間にピントを合わせてみましょう。

今後は11月に府中市において、別タイトルで映画史のお話会を開催させてていただく予定です。詳細が決まりましたらこの欄でお知らせいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

東京雑学大学 講演会のご案内

★映画誕生120周年★

「19世紀末・映画発明ライバル物語」

●日時 2015年6月4日(木) 午後2時~4時

●会場 西東京市民会館 3階 大会議室

●講師 島倉 繁夫(映像制作、映画史研究)

今年2015年は映画誕生120周年。映画の発明では、欧米で十指にあまる発明家たちの名が挙げられるほどその競合は熾烈を極めたようです。それまでになかった撮影機・映写機という視覚マシンの開発競争。そこに生まれるライバル同士のエピソードは実に人間的です。映画はどのようにして生まれたのか。目前に20世紀の到来を控えた19世紀末にワープして、映画という当時のニューメディアが誕生する瞬間にピントを合わせてみましょう。

2015年01月25日

世界映画史ビデオ上映会 1/25終了しました。

●下記の上映会は、大切な休日にもかかわらず多数の皆さんのご参加を得て、成功裡に終了いたしました。ご参加くださいました皆さまに、厚くお礼申し上げます。

自主制作・世界映画史ビデオ

「幻影の時空間」上映会のお知らせ

★2015年1月25日(日) 午後1時から5時まで

会場は府中市北第2庁舎6階の「多摩交流センター」です。(案内図は下にあります)

2015年は、映画誕生120周年に当たります。

映画は時代の動きをどのように受け止め、反映させてきたか。

ここでは映画の誕生から100年間の歩みを

全2巻の年代記のかたちでお楽しみいただきます。

自主制作・世界映画史ビデオ

「幻影の時空間」上映会のお知らせ

★2015年1月25日(日) 午後1時から5時まで

会場は府中市北第2庁舎6階の「多摩交流センター」です。(案内図は下にあります)

2015年は、映画誕生120周年に当たります。

映画は時代の動きをどのように受け止め、反映させてきたか。

ここでは映画の誕生から100年間の歩みを

全2巻の年代記のかたちでお楽しみいただきます。

2013年12月06日

フィルムからデジタルシネマへ 映画は変わるのか?

下記の講演、完了致しました。

ご多忙の中、都合をつけてお運びいただきました皆さま、ありがとうございました。

こころよりお礼申し上げます。

お正月早々、映画・映像関連のお話をさせていただきます。

府中市の会場ではライブで。

武蔵野市のサテライト会場ではリアルタイムのインターネット視聴で。

また後日、ネット上にUpされる動画(無料VOD)でもご視聴いただけます。

タイトル「フィルムからデジタルシネマへ 映画は変わるのか?」

映画がフィルム(アナログ)の時代からデジタルの時代に変わりつつあります。

どこが変わって、どこが変わらないのかを考えると、

映画の本質と未来が見えてきそうです。

◆日 時/2014年1月9日(木) 午後2時30分より約1時間

◆講 演 会 場/府中市寿町1-5-1 府中駅北第2庁舎6階

多摩交流センター 6階 第2会議室

(京王線府中駅より徒歩3分)

サテライト会場/武蔵野市かたらいの道 (JR三鷹駅北口、北へ徒歩3分)

…府中会場の様子を遠隔視聴

※お申し込みは必要ありません。直接会場にお越しください。

◆講 師/島倉繁夫 (映像演出、映画史研究)

◆受講料無料(ただし資料代として100円)

◆主催

●多摩発・遠隔生涯学習講座

NPO法人全国生涯学習ネットワーク・公益財団法人東京市町村自治調査会共催

・後援:武蔵野市教育委員会

●特定非営利活動法人 東京雑学大学

◆お問合せ先 島倉繁夫

電話 042-377-6172 メール s-s@msd.biglobe.ne.jp