2025年02月25日

★「映画技術史」を、アマゾンKINDLEから電子出版★

★今年は「映画誕生130周年」。映画史をアマゾンKINDLEから電子出版★

書名「タイムマシン創世記・映画誕生ものがたり」

2025年は映画誕生130周年。

動き、声を持ち、立体化を実現した虚像は、ひたすら実像化に向けて進化し続ける。

すべては光と影を記録する

「時間の帯」を手に入れたときに始まる。

映画の発明は1895年12月28日。フランスのリュミエール兄弟による「シネマトグラフ」初公開をもって記録されております。

本書は動く写真の成立から映画技術の完成に至るまでを展望することにより、過去に学び、21世紀の映像を予見しようするものです。

本書が取り上げている事柄は、映画前史から映画が音声を持ち始めた1920年代までですが、その中で見えてきたこと。それが、「時間と空間を自在に飛躍できる映画こそタイムマシン」というコンセプトです。

過去から未来へ。地球どころか宇宙の果てまで、文字通り時空間を超越したその飛躍こそ、人が求める究極の欲求であり、それが映像の魔法であり魅力であるという訳ですが、それを支えているのは単なる夢まぼろしではなく、れっきとしたテクノロジーであるということ。このように、テクノロジーの進化をこれほど貪欲に吸収し、同時に進化してきた芸術を他に知りません。そこに、映像というメディアが未来永劫不朽のものとして発展し続ける姿を、確信をもって展望することができるのではないでしょうか。

なお、これまでの映画史は個々の人物単位で語られる伝記形式が多かったのですが、ここでは同時代の発明家たちが相互に情報を伝え合ったり、ライバルの動きに切歯扼腕する姿など、人物相互間の葛藤も描くことにより、より立体的な物語にしたいと考えました。ねらいが成功したかどうかは読者の皆さんに委ねることになりますが、これまでと切り口の違う映画史だと感じていただけたら幸甚です。

●251MB A4版換算/約370ページ 写真・図解/600余点

・価格 1250円

・タブレット、スマホ、パソコンで読むことができます。

●下記のアドレスが本書の販売ページです。

(こちらでKindle Unlimited会員に登録する必要があります―登録無料 )

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBF3BYWL

★ライフワーク「映画技術史」を、アマゾンKINDLEから電子出版★

アマゾンKINDLE 「タイムマシン創世記」のページ

https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/bookshelf?ref_=kdp_kdp_BS_D_TN_bs

この画面左下の「サンプルを読む」から頭の50ページほどをご試読いただくことができます。目次部分が多くてすみませんが、一度覗いて頂けると嬉しいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

■以下、参考までに目次をご覧ください。

目次

序に代えて

【映画史に入る前に】

01 太古、人は影に気づいた

02 「光と影」を動かすために

― 映画誕生までの遠い遠い道のり

【映画前史】

03 それは「投影」から始まった

04 動かないものを動かすには

― 影を動かす試み

静止画を動かす - 1 アジアの影絵芝居

静止画を動かす – 2 日本の影絵芝居

静止画を動かす – 3 科学的に考えられた動く絵

05 三次元・動空間を、二次元・静止画に転換

― 写真の発明

06 行ったつもり、観たつもりの

「パノラマ」と「立体写真」

07 写真を動かした先駆者たち

08 トーマス・エジソン

【映画誕生前夜】

09 人はついに〈時間のベルト〉を手に入れた

10 ウィリアム・ディクスンの貢献と「キネトスコープ」

11 映画は魔法に近いものなんだ

12 リュミエール兄弟の「シネマトグラフ」とは

【映画誕生】

13 例えればディズニーランドのライド体験

14 余裕は「たるみ」から生まれる

― 長尺を可能にしたフィルムループの発見

15 リベンジはパラパラ漫画で

16 エジソンに、たなボタ式の新発明

【黎明期の映画】

17 「映画」の未来は見えたか?

18 エジソン社の専横始まる

19 19世紀末-日本映画事始め

20 映画の一大エポックメーキング、第5回パリ万国博覧会

21 映画が初めて「シーン」を備えた

ー「月世界旅行」

22 フレームの呪縛から解放された映画

23 映画には文章と違う言葉が必要だ

24 撮影所ラッシュで映画産業本格化

25 「空間」と「時間」という二つの呪縛を解放した第二世代

26 アニメーション映画の誕生

27 初期の映画における色彩と音声

28 映画の分岐点 ― 技術と表現の進歩 ―

29 映画はいったい誰のもの - 映画特許戦争

30 土に合い、水になじめば、花は咲く- D・W・グリフィス

【草創期の映画】

31 たどり着いたは西の果て ― ハリウッド創生

32 ハリウッドにきらめく星たち

- ムービースターの誕生

33 息抜きで観るんだから、長いものは×

- ハリウッドシステム

34 桁外れだったイタリア映画のパワー

ー 大作時代到来

35 イタリア史劇とD・W・グリフィス

36 グリフィス、チャップリンと出会う

37 映画表現技法の基礎を確立 ― 「国民の創生」

38 タイムマシン発進!-「イントレランス」はタイムマシンの壮大な実験作

39 手回し映画は次の時代に託された

40 フィルムからデジタルシネマへ

41 まとめ・・・虚像から実像への希求

あとがき

参考資料リスト

★ 付録 ★

■「写真が動いた―映像技術の過去・未来」

■「映画 - 虚像から実像への希求」

■映画と音と音楽と - 手回し映画の興隆と終焉

書名「タイムマシン創世記・映画誕生ものがたり」

2025年は映画誕生130周年。

動き、声を持ち、立体化を実現した虚像は、ひたすら実像化に向けて進化し続ける。

すべては光と影を記録する

「時間の帯」を手に入れたときに始まる。

映画の発明は1895年12月28日。フランスのリュミエール兄弟による「シネマトグラフ」初公開をもって記録されております。

本書は動く写真の成立から映画技術の完成に至るまでを展望することにより、過去に学び、21世紀の映像を予見しようするものです。

本書が取り上げている事柄は、映画前史から映画が音声を持ち始めた1920年代までですが、その中で見えてきたこと。それが、「時間と空間を自在に飛躍できる映画こそタイムマシン」というコンセプトです。

過去から未来へ。地球どころか宇宙の果てまで、文字通り時空間を超越したその飛躍こそ、人が求める究極の欲求であり、それが映像の魔法であり魅力であるという訳ですが、それを支えているのは単なる夢まぼろしではなく、れっきとしたテクノロジーであるということ。このように、テクノロジーの進化をこれほど貪欲に吸収し、同時に進化してきた芸術を他に知りません。そこに、映像というメディアが未来永劫不朽のものとして発展し続ける姿を、確信をもって展望することができるのではないでしょうか。

なお、これまでの映画史は個々の人物単位で語られる伝記形式が多かったのですが、ここでは同時代の発明家たちが相互に情報を伝え合ったり、ライバルの動きに切歯扼腕する姿など、人物相互間の葛藤も描くことにより、より立体的な物語にしたいと考えました。ねらいが成功したかどうかは読者の皆さんに委ねることになりますが、これまでと切り口の違う映画史だと感じていただけたら幸甚です。

●251MB A4版換算/約370ページ 写真・図解/600余点

・価格 1250円

・タブレット、スマホ、パソコンで読むことができます。

●下記のアドレスが本書の販売ページです。

(こちらでKindle Unlimited会員に登録する必要があります―登録無料 )

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DBF3BYWL

★ライフワーク「映画技術史」を、アマゾンKINDLEから電子出版★

アマゾンKINDLE 「タイムマシン創世記」のページ

https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/bookshelf?ref_=kdp_kdp_BS_D_TN_bs

この画面左下の「サンプルを読む」から頭の50ページほどをご試読いただくことができます。目次部分が多くてすみませんが、一度覗いて頂けると嬉しいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

■以下、参考までに目次をご覧ください。

目次

序に代えて

【映画史に入る前に】

01 太古、人は影に気づいた

02 「光と影」を動かすために

― 映画誕生までの遠い遠い道のり

【映画前史】

03 それは「投影」から始まった

04 動かないものを動かすには

― 影を動かす試み

静止画を動かす - 1 アジアの影絵芝居

静止画を動かす – 2 日本の影絵芝居

静止画を動かす – 3 科学的に考えられた動く絵

05 三次元・動空間を、二次元・静止画に転換

― 写真の発明

06 行ったつもり、観たつもりの

「パノラマ」と「立体写真」

07 写真を動かした先駆者たち

08 トーマス・エジソン

【映画誕生前夜】

09 人はついに〈時間のベルト〉を手に入れた

10 ウィリアム・ディクスンの貢献と「キネトスコープ」

11 映画は魔法に近いものなんだ

12 リュミエール兄弟の「シネマトグラフ」とは

【映画誕生】

13 例えればディズニーランドのライド体験

14 余裕は「たるみ」から生まれる

― 長尺を可能にしたフィルムループの発見

15 リベンジはパラパラ漫画で

16 エジソンに、たなボタ式の新発明

【黎明期の映画】

17 「映画」の未来は見えたか?

18 エジソン社の専横始まる

19 19世紀末-日本映画事始め

20 映画の一大エポックメーキング、第5回パリ万国博覧会

21 映画が初めて「シーン」を備えた

ー「月世界旅行」

22 フレームの呪縛から解放された映画

23 映画には文章と違う言葉が必要だ

24 撮影所ラッシュで映画産業本格化

25 「空間」と「時間」という二つの呪縛を解放した第二世代

26 アニメーション映画の誕生

27 初期の映画における色彩と音声

28 映画の分岐点 ― 技術と表現の進歩 ―

29 映画はいったい誰のもの - 映画特許戦争

30 土に合い、水になじめば、花は咲く- D・W・グリフィス

【草創期の映画】

31 たどり着いたは西の果て ― ハリウッド創生

32 ハリウッドにきらめく星たち

- ムービースターの誕生

33 息抜きで観るんだから、長いものは×

- ハリウッドシステム

34 桁外れだったイタリア映画のパワー

ー 大作時代到来

35 イタリア史劇とD・W・グリフィス

36 グリフィス、チャップリンと出会う

37 映画表現技法の基礎を確立 ― 「国民の創生」

38 タイムマシン発進!-「イントレランス」はタイムマシンの壮大な実験作

39 手回し映画は次の時代に託された

40 フィルムからデジタルシネマへ

41 まとめ・・・虚像から実像への希求

あとがき

参考資料リスト

★ 付録 ★

■「写真が動いた―映像技術の過去・未来」

■「映画 - 虚像から実像への希求」

■映画と音と音楽と - 手回し映画の興隆と終焉

2024年05月23日

2023年12月08日

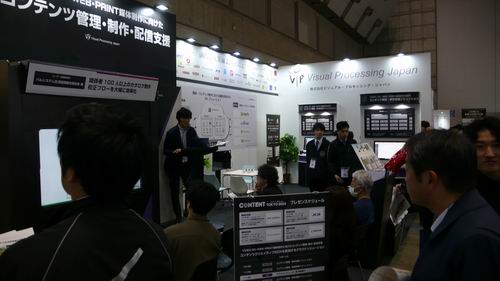

★東京ビッグサイトで「コンテンツ東京2023」開催★

★東京ビッグサイトで「コンテンツ東京2023」開催★

東京ビッグサイトで「コンテンツ東京2023」が開かれるというので、初日の6日に行ってきました。

会場は

「先端デジタルテクノロジー展」

「映像・CG制作展」

「クリエーターEXPO」

「広告クリエイティブ・マーケティングEXPO」

「ライセンシング ジャパン」

の5つのゾーンに区分され、企業やクリエイティブ集団が先端のテクノロジーを利用してどんな仕事をしているかのアピールであったり、技術そのもののデモであったり、キャラクターの開発、AI応用の映像制作、商品化におけるライセンス関連や市場にアピールするためのクリエイティブ活動に至るまでの一貫したアプローチとして構成されていることが大きなポイントのようです。

大変興味深い展示・演示が目白押しでしたが、何しろ会場が広いので、とてもすべてを回ることはできませんでした。

会期は12月6日、7日、8日まで 詳細は下記へ

https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

東京ビッグサイトで「コンテンツ東京2023」が開かれるというので、初日の6日に行ってきました。

会場は

「先端デジタルテクノロジー展」

「映像・CG制作展」

「クリエーターEXPO」

「広告クリエイティブ・マーケティングEXPO」

「ライセンシング ジャパン」

の5つのゾーンに区分され、企業やクリエイティブ集団が先端のテクノロジーを利用してどんな仕事をしているかのアピールであったり、技術そのもののデモであったり、キャラクターの開発、AI応用の映像制作、商品化におけるライセンス関連や市場にアピールするためのクリエイティブ活動に至るまでの一貫したアプローチとして構成されていることが大きなポイントのようです。

大変興味深い展示・演示が目白押しでしたが、何しろ会場が広いので、とてもすべてを回ることはできませんでした。

会期は12月6日、7日、8日まで 詳細は下記へ

https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

タグ :東京ビッグサイト

2023年11月06日

2023年07月17日

★小金井市で「三沢川と生物多様性」の講演をさせていただきました★

★小金井市で「三沢川と生物多様性」の講演をさせていただきました★

7月の3連休の中日、16日(日)に、小金井市の「萌木ホール」で、三沢川と生き物のお話をさせていただきました。

会場のある武蔵小金井駅南口あたりは、以前は車で行ったことがあり分かっているはずだったのですが、車をやめてからのバス利用では様子がすっかり変わり、「イトーヨーカドー」「ソコラ武蔵小金井クロス」などの大規模商業施設が整備され、すっかりおしゃれタウンに変わっていました。

今回は2時間という枠をいただきましたので、全半は三沢川という、人の生活圏内を流れる河川にも、こんなにいろいろな生き物がいること。この映画を製作した時点よりほぼ10年を経過した現在、その様子がかなり変化してきていると感じられることを、パワーポイントによりご覧いただきました。

後半はそのような「生物多様性」が、「開発」という人工的な自然破壊など遠く及ばない速度で、地球規模で蝕まれていること。更には世界て発生する異常気象など、看過できない喫緊の危機について話を広げました。映画「三沢川いきものがたり」は、まさにそのことに対する気付きを促すために制作したものだからです。

この日は小金井雑学大学主催のクローズドの講座ということもあり、猛暑のため参加者も少なかったのですが、ご来場いただいたみなさんにはとても熱心に聞いて頂き、「生物多様性」に関心を寄せることの重大さを確かに受け止めていただけた手応えを感じました。

小金井市には調布市に至る野川という代表的な河川が存在します。野川と三沢川にはもちろんいろいろ共通点があります。小金井市のみなさんにも「三沢川いきものがたり」をぜひ見て戴きたいと思います。

会場運営のみなさん。いろいろとありがとうございました。

★生物多様性ドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」(90分)の上映と講演についてのお問い合わせは MEDIA PLAN 島倉繁夫 まで

→ s-s@msd.biglobe.ne.jp

#生物多様性 #三沢川いきものがたり #稲城三沢川 #野川 #小金井雑学大学

7月の3連休の中日、16日(日)に、小金井市の「萌木ホール」で、三沢川と生き物のお話をさせていただきました。

会場のある武蔵小金井駅南口あたりは、以前は車で行ったことがあり分かっているはずだったのですが、車をやめてからのバス利用では様子がすっかり変わり、「イトーヨーカドー」「ソコラ武蔵小金井クロス」などの大規模商業施設が整備され、すっかりおしゃれタウンに変わっていました。

今回は2時間という枠をいただきましたので、全半は三沢川という、人の生活圏内を流れる河川にも、こんなにいろいろな生き物がいること。この映画を製作した時点よりほぼ10年を経過した現在、その様子がかなり変化してきていると感じられることを、パワーポイントによりご覧いただきました。

後半はそのような「生物多様性」が、「開発」という人工的な自然破壊など遠く及ばない速度で、地球規模で蝕まれていること。更には世界て発生する異常気象など、看過できない喫緊の危機について話を広げました。映画「三沢川いきものがたり」は、まさにそのことに対する気付きを促すために制作したものだからです。

この日は小金井雑学大学主催のクローズドの講座ということもあり、猛暑のため参加者も少なかったのですが、ご来場いただいたみなさんにはとても熱心に聞いて頂き、「生物多様性」に関心を寄せることの重大さを確かに受け止めていただけた手応えを感じました。

小金井市には調布市に至る野川という代表的な河川が存在します。野川と三沢川にはもちろんいろいろ共通点があります。小金井市のみなさんにも「三沢川いきものがたり」をぜひ見て戴きたいと思います。

会場運営のみなさん。いろいろとありがとうございました。

★生物多様性ドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」(90分)の上映と講演についてのお問い合わせは MEDIA PLAN 島倉繁夫 まで

→ s-s@msd.biglobe.ne.jp

#生物多様性 #三沢川いきものがたり #稲城三沢川 #野川 #小金井雑学大学

2022年06月24日

稲城第一小学校で「生物多様性」のお話会を実施

★稲城第一小学校で「三沢川いきものがたり」関連で

「生物多様性」のお話をさせていただきました★

6月22日、午前中。稲城第一小学校体育館で4年生に向けて「生物多様性」のお話をさせていただきました。事前に私の制作したドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」を教室で見ていただいており、この日はお話と質問を受ける1時間の授業でした。

今回は、映画制作時には間に合わず昨年秋にようやく撮影できた三沢川親水公園の水中撮影の様子も上映し、映画ではあえて語っていない”生物多様性”に焦点を絞ってお話しました。この映画は”生物多様性”の重要性に気づいてもらうために制作したものだからです。

映画を観て「稲城は生き物たちがたくさん住めるよい町なんだなあ」といううれしい感想と同時に、その様子が撮影時よりここ数年、少しずつ変化していること。つまり、最近は映画撮影時よりも生き物たちの姿が減っているように思えること。その変化は稲城市に限らずおそらく世界的傾向であること。つまり、生態系のバランスの崩壊は地球環境の変化に関連し、今や危機的状態に向かっていること…などをお話したかったのですが、私自身生物多様性の専門家ではないのでうまく伝わったかどうか心配です。

地球上に存在する生物はすべて何かしらの役割を担って存在している、と言われます。不要な生物など存在しない。食パンなどに生えるアオカビでさえペニシリンで役に立っている。そう考えると新型コロナウィルスだって何かの役に立つ。人はまだその利用方法を見つけ出せないだけなのかもしれません。

動植物から細菌まで世界に175万種。地球上には3000万種。1975年以降、毎年4万種が絶滅。その原因の大本は「地球温暖化」です。”生物多様性”の変化、危機は、まさにこの地球、世界、人類に向けられた大問題を考える入口であることに気づいてほしいのです。このようにこの作品は、超低予算映画ながら志だけは国際スケールの作品なのです。

という訳で、小、中、高校生といった次の世界を担う子供たちが”生物多様性”に思いを巡らせてくれた時、「三沢川いきものがたり」制作の目的は達成できたといえるのです。

今回機会をいただき、ご多忙の中お手数を煩わせてしまいました井上校長先生、佐藤副校長先生、担任の宇田川先生、綿貫先生。心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

※生物多様性ドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」の上映会についてのご相談を申し受けております。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。→ s-s@msd.biglobe.ne.jp

●写真は稲城市立稲城第一小学校のHPより拝借しました。

「生物多様性」のお話をさせていただきました★

6月22日、午前中。稲城第一小学校体育館で4年生に向けて「生物多様性」のお話をさせていただきました。事前に私の制作したドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」を教室で見ていただいており、この日はお話と質問を受ける1時間の授業でした。

今回は、映画制作時には間に合わず昨年秋にようやく撮影できた三沢川親水公園の水中撮影の様子も上映し、映画ではあえて語っていない”生物多様性”に焦点を絞ってお話しました。この映画は”生物多様性”の重要性に気づいてもらうために制作したものだからです。

映画を観て「稲城は生き物たちがたくさん住めるよい町なんだなあ」といううれしい感想と同時に、その様子が撮影時よりここ数年、少しずつ変化していること。つまり、最近は映画撮影時よりも生き物たちの姿が減っているように思えること。その変化は稲城市に限らずおそらく世界的傾向であること。つまり、生態系のバランスの崩壊は地球環境の変化に関連し、今や危機的状態に向かっていること…などをお話したかったのですが、私自身生物多様性の専門家ではないのでうまく伝わったかどうか心配です。

地球上に存在する生物はすべて何かしらの役割を担って存在している、と言われます。不要な生物など存在しない。食パンなどに生えるアオカビでさえペニシリンで役に立っている。そう考えると新型コロナウィルスだって何かの役に立つ。人はまだその利用方法を見つけ出せないだけなのかもしれません。

動植物から細菌まで世界に175万種。地球上には3000万種。1975年以降、毎年4万種が絶滅。その原因の大本は「地球温暖化」です。”生物多様性”の変化、危機は、まさにこの地球、世界、人類に向けられた大問題を考える入口であることに気づいてほしいのです。このようにこの作品は、超低予算映画ながら志だけは国際スケールの作品なのです。

という訳で、小、中、高校生といった次の世界を担う子供たちが”生物多様性”に思いを巡らせてくれた時、「三沢川いきものがたり」制作の目的は達成できたといえるのです。

今回機会をいただき、ご多忙の中お手数を煩わせてしまいました井上校長先生、佐藤副校長先生、担任の宇田川先生、綿貫先生。心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

※生物多様性ドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」の上映会についてのご相談を申し受けております。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。→ s-s@msd.biglobe.ne.jp

●写真は稲城市立稲城第一小学校のHPより拝借しました。

2021年07月09日

★予 告★ 「生物多様性」講演会

予告★ 「生物多様性」講演会

終了しました。

2021年9月3日、稲城市地域振興プラザ4階にて

市民活動サポートセンター主催・金曜サロンスペシャルで、

「三沢川いきものがたり」とそのテーマである「生物多様性」についてお話させていただくことになりました。

タイトルは

「映画づくりを通して伝える、身近な"生物多様性"」(仮)

私のドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」もコロナのために、予定されていた多摩エリアの上映会が中止になったままです。

そこで、映画制作の裏話をベースに、世界的関心事でこの作品のテーマでもある「生物多様性」について、映画の一部をご覧いただきながら、作品では語らなかったことなどいろいろ聞いて頂きたいと思います。

※詳細につきましては後日このfacebookで、また「広報いなぎ」8月15日号にて告知予定です。コロナ下のため人数制限で予約制となるようですが、どうぞよろしくお願いします。

終了しました。

2021年9月3日、稲城市地域振興プラザ4階にて

市民活動サポートセンター主催・金曜サロンスペシャルで、

「三沢川いきものがたり」とそのテーマである「生物多様性」についてお話させていただくことになりました。

タイトルは

「映画づくりを通して伝える、身近な"生物多様性"」(仮)

私のドキュメンタリー映画「三沢川いきものがたり」もコロナのために、予定されていた多摩エリアの上映会が中止になったままです。

そこで、映画制作の裏話をベースに、世界的関心事でこの作品のテーマでもある「生物多様性」について、映画の一部をご覧いただきながら、作品では語らなかったことなどいろいろ聞いて頂きたいと思います。

※詳細につきましては後日このfacebookで、また「広報いなぎ」8月15日号にて告知予定です。コロナ下のため人数制限で予約制となるようですが、どうぞよろしくお願いします。

2019年03月20日

映画と音と音楽と――手回し映画の興隆と終焉

先日、府中市の多摩交流センターで、全国生涯学習ネットワーク他主催による「第181回、多摩発・遠隔生涯学習講座」でお話させていただいた映画技術史の内容を要約しましたのでご笑覧ください。

タイトル

映画と音と音楽と―手回し映画の興隆と終焉 講話・映画史研究/島倉 繁夫

1895年.映画は誕生した時には音声を持たず、のちのトーキー(発声)映画との区別でサイレント(無声)映画と呼ばれています。サイレントとトーキーを分けたものは、手動と電動でした。映画はトーキーになるまで、撮影も上映も手回しで行われていたことは周知のとおりです。

誕生したばかりの映画は短くて、ボードヴィルやバーレスクなどの幕間をつなぐために利用されました。音楽で成り立つこれらのステージには必ずピアノやオルガンがあり、映画にもごく自然に即興の演奏がつけられたことは想像に難くありません。その意味で、最初の映画(フィルム)自体は音声を持ちませんでしたが、音楽演奏はついていた、と考えられています。

1910年代。映画が変化に富むストーリーを持つようになり、1作品の上映時間が長くなるのと並行して人気が高まり、5セント硬貨1枚で楽しめるニッケル・オデオン(映画小屋)が登場。喜劇、悲劇、アクションなど映画の情景に応じた楽譜のライブラリが用意され、フィルムは楽譜といっしょに配給されるようになります。

ニッケル・オデオンは次第に映画館の様相を呈し、ステージの前には演奏家のためのボックスがしつらえられ、小編成の楽団によるライブ演奏が定着します。また、いろいろな楽器の音を一人で演奏できるワーリッツァオルガンの導入も見られました。

ハリウッドに発したスターシステムにより映画ファンが一挙に増加すると、1910年代半には1000席を有する映画館が誕生。そうした動向を後ろ盾に、まず歴史遺跡を生かせる地の利を得て、史劇大作を投入して市場を拡大したのはイタリア映画でした。「トロイの陥落」1910、「クオ・ヴァディス」1912、「カビリア」1914、といった超弩級の映画が次々と製作されると、すぐにアメリカのD・Wグリフィス監督が「国民の創生」1915、「イントレランス」1916、という3時間レベルの超大作を発表します。

これらの長時間にわたる映画の音楽は既成の楽曲の流用では間に合わず、オリジナルで作曲する必要が生じたことは必然の成り行きでした。また大作映画では、オーケストラと混声合唱団によるライブ演奏といった形態へと拡大していきます。こうした傾向は他の国々でもほぼ同様の発展を見せるようになります。ここに映画音楽という独自のジャンルが確立されます。

初めての映画音楽は1908年に制作された「ギーズ公の暗殺」のために作曲されたサンサーンスによる同名の曲とされていますが、1920代には現役のオネゲル、プロコフィエフ、ショスタコーヴィッチ、ラフマニノフ、フッペルツといった作曲家たちが映画音楽に参画し始めます。

ところで、映画をトーキーにするためには、まず音声を光学的に記録してフィルムに焼きこむ仕組みの発明。更に、手回しではなく、撮影機と映写機を平均的に駆動するための電動小型モーターの開発が不可欠であり、その上上質の音で再生させるために、フィルムの走行を1秒16駒から24駒へとスピードアップさせるという大転換が必須の条件でした。

こうして1927年、「ジャズ・シンガー」という初のトーキー映画が公開されることになります。映画誕生から32年後のことです。ところがそれは主人公の歌の部分だけをレコードと同調させたパートトーキーでした。

オールトーキーは1928年制作のアメリカ映画「紐育の灯」。ここに至るまで、撮影/上映はすべて手回しだったということは驚嘆に値します。

なお、トーキー時代初期の映画では、ガーシュイン、サティなども活躍しています。

タイトル

映画と音と音楽と―手回し映画の興隆と終焉 講話・映画史研究/島倉 繁夫

1895年.映画は誕生した時には音声を持たず、のちのトーキー(発声)映画との区別でサイレント(無声)映画と呼ばれています。サイレントとトーキーを分けたものは、手動と電動でした。映画はトーキーになるまで、撮影も上映も手回しで行われていたことは周知のとおりです。

誕生したばかりの映画は短くて、ボードヴィルやバーレスクなどの幕間をつなぐために利用されました。音楽で成り立つこれらのステージには必ずピアノやオルガンがあり、映画にもごく自然に即興の演奏がつけられたことは想像に難くありません。その意味で、最初の映画(フィルム)自体は音声を持ちませんでしたが、音楽演奏はついていた、と考えられています。

1910年代。映画が変化に富むストーリーを持つようになり、1作品の上映時間が長くなるのと並行して人気が高まり、5セント硬貨1枚で楽しめるニッケル・オデオン(映画小屋)が登場。喜劇、悲劇、アクションなど映画の情景に応じた楽譜のライブラリが用意され、フィルムは楽譜といっしょに配給されるようになります。

ニッケル・オデオンは次第に映画館の様相を呈し、ステージの前には演奏家のためのボックスがしつらえられ、小編成の楽団によるライブ演奏が定着します。また、いろいろな楽器の音を一人で演奏できるワーリッツァオルガンの導入も見られました。

ハリウッドに発したスターシステムにより映画ファンが一挙に増加すると、1910年代半には1000席を有する映画館が誕生。そうした動向を後ろ盾に、まず歴史遺跡を生かせる地の利を得て、史劇大作を投入して市場を拡大したのはイタリア映画でした。「トロイの陥落」1910、「クオ・ヴァディス」1912、「カビリア」1914、といった超弩級の映画が次々と製作されると、すぐにアメリカのD・Wグリフィス監督が「国民の創生」1915、「イントレランス」1916、という3時間レベルの超大作を発表します。

これらの長時間にわたる映画の音楽は既成の楽曲の流用では間に合わず、オリジナルで作曲する必要が生じたことは必然の成り行きでした。また大作映画では、オーケストラと混声合唱団によるライブ演奏といった形態へと拡大していきます。こうした傾向は他の国々でもほぼ同様の発展を見せるようになります。ここに映画音楽という独自のジャンルが確立されます。

初めての映画音楽は1908年に制作された「ギーズ公の暗殺」のために作曲されたサンサーンスによる同名の曲とされていますが、1920代には現役のオネゲル、プロコフィエフ、ショスタコーヴィッチ、ラフマニノフ、フッペルツといった作曲家たちが映画音楽に参画し始めます。

ところで、映画をトーキーにするためには、まず音声を光学的に記録してフィルムに焼きこむ仕組みの発明。更に、手回しではなく、撮影機と映写機を平均的に駆動するための電動小型モーターの開発が不可欠であり、その上上質の音で再生させるために、フィルムの走行を1秒16駒から24駒へとスピードアップさせるという大転換が必須の条件でした。

こうして1927年、「ジャズ・シンガー」という初のトーキー映画が公開されることになります。映画誕生から32年後のことです。ところがそれは主人公の歌の部分だけをレコードと同調させたパートトーキーでした。

オールトーキーは1928年制作のアメリカ映画「紐育の灯」。ここに至るまで、撮影/上映はすべて手回しだったということは驚嘆に値します。

なお、トーキー時代初期の映画では、ガーシュイン、サティなども活躍しています。

2018年11月06日

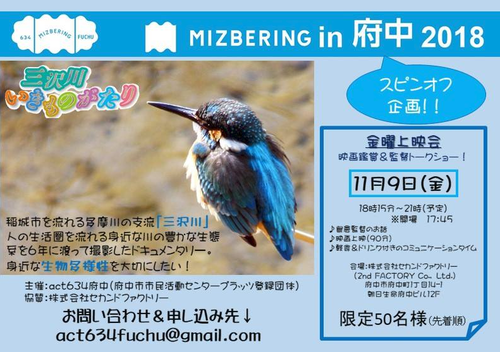

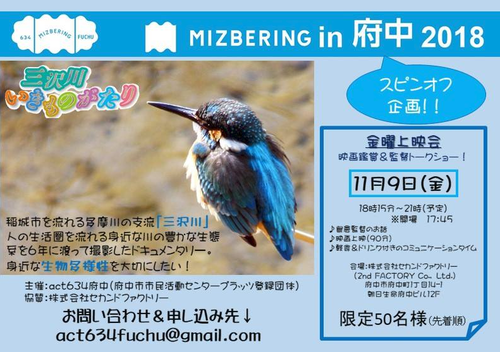

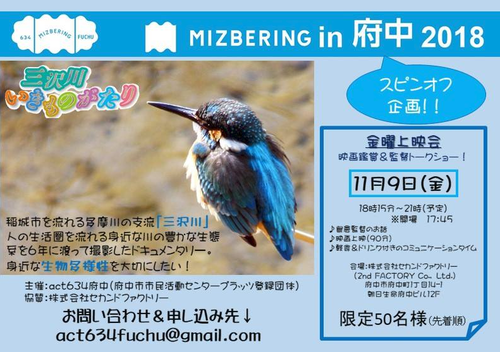

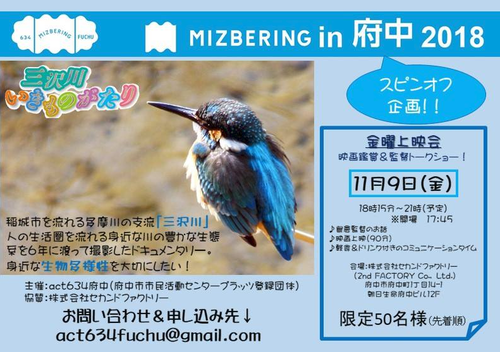

★11/9 金「三沢川いきものがたり」府中市で上映会。

★11/9 金「三沢川いきものがたり」府中市で上映会。

府中市の IT企業「2ndFACTORY」さんと、市民活動団体「ACT634府中」さんとで、多摩川を背景とした恒例イベント「MIZUBERING in 府中」のスピンアウト企画として、川つながりで「三沢川いきものがたり」の上映会が開催されます。

★映画は無料。映画の後は軽飲食でのフリータイムです。

★お手数ながら、下に掲載の申し込み先までお申し込みください。

■日時 11月9日 金曜日 開場 17:45

■会場 2ndFACTORY

府中市府中町1-14-1 朝日生命府中ビル12階

■オープニング 18:15 会社のビルなので、この時間までにお入りください。

トークタイム 18:20~ 30分ほど

上映時間 19:00~20:30

~歓談

閉会 21:00予定

府中市の IT企業「2ndFACTORY」さんと、市民活動団体「ACT634府中」さんとで、多摩川を背景とした恒例イベント「MIZUBERING in 府中」のスピンアウト企画として、川つながりで「三沢川いきものがたり」の上映会が開催されます。

★映画は無料。映画の後は軽飲食でのフリータイムです。

★お手数ながら、下に掲載の申し込み先までお申し込みください。

■日時 11月9日 金曜日 開場 17:45

■会場 2ndFACTORY

府中市府中町1-14-1 朝日生命府中ビル12階

■オープニング 18:15 会社のビルなので、この時間までにお入りください。

トークタイム 18:20~ 30分ほど

上映時間 19:00~20:30

~歓談

閉会 21:00予定

2018年09月23日

★11/9 金「三沢川いきものがたり」府中市上映会。

★11/9 金「三沢川いきものがたり」府中市で上映会。

府中市の IT企業「2ndFACTORY」さんと、市民活動団体「ACT634府中」さんとで、多摩川を背景とした恒例イベント「MIZUBERING in 府中」のスピンアウト企画として、川つながりで「三沢川いきものがたり」の上映会が開催されます。

★映画は無料。映画の後は軽飲食でのフリータイムです。

★お手数ながら、下に掲載の申し込み先までお申し込みください。

■日時 11月9日 金曜日 開場 17:45

■会場 2ndFACTORY

府中市府中町1-14-1 朝日生命府中ビル12階

■オープニング 18:15 会社のビルなので、この時間までにお入りください。

トークタイム 18:20~ 30分ほど

上映時間 19:00~20:30

~歓談

閉会 21:00予定

府中市の IT企業「2ndFACTORY」さんと、市民活動団体「ACT634府中」さんとで、多摩川を背景とした恒例イベント「MIZUBERING in 府中」のスピンアウト企画として、川つながりで「三沢川いきものがたり」の上映会が開催されます。

★映画は無料。映画の後は軽飲食でのフリータイムです。

★お手数ながら、下に掲載の申し込み先までお申し込みください。

■日時 11月9日 金曜日 開場 17:45

■会場 2ndFACTORY

府中市府中町1-14-1 朝日生命府中ビル12階

■オープニング 18:15 会社のビルなので、この時間までにお入りください。

トークタイム 18:20~ 30分ほど

上映時間 19:00~20:30

~歓談

閉会 21:00予定